=?0.307±1.073,P<0.001),血壓(

=?0.307±1.073,P<0.001),血壓( =1.259±5.354,P<0.001)和體溫(

=1.259±5.354,P<0.001)和體溫( =0.115±0.231,P<0.001)略高;兩種設備采集的心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及體溫的比值均值分別為:0.996、1.004、1.000、1.014、1.003,各指標的95%一致性界限(limits of agreement,LoA)和95%LoA的95%置信區間均在臨床可接受范圍內;各指標12 h內有效監護率均在98%以上。

=0.115±0.231,P<0.001)略高;兩種設備采集的心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及體溫的比值均值分別為:0.996、1.004、1.000、1.014、1.003,各指標的95%一致性界限(limits of agreement,LoA)和95%LoA的95%置信區間均在臨床可接受范圍內;各指標12 h內有效監護率均在98%以上。

目前,胸外科病房對生命體征的監測主要采用標準化的間歇監測模式。該模式監測頻率和強度相對不足,可能忽略2次測量間隔間發生的病情惡化[1]。采用連續監測的方式,尤其是對高齡、肥胖等術后并發癥發生高危患者及過度鎮痛者,有利于及時發現異常,促進早期干預,甚至縮短住院時間[2-4]。同時,隨著加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念的提出,術后早期開展恢復性運動被認為是有效防治術后肺并發癥的重要手段[5],而床旁有線心電監護設備有礙術后患者姿勢調整、下床活動,亦不利于康復。

無線可穿戴監護設備的出現為解決上述問題提供了新思路:利用貼附在體表的生命體征采集傳感器,可連續監護患者的生命體征;同時具有體積小、可移動的特點,便于術后活動,加速康復進程;具備多床位實時遠程監護、預警的功能,方便術后管理。

作為國內首個探究無線可穿戴監護設備在胸外科應用價值的臨床試驗,本團隊通過前瞻性地納入胸腔鏡肺癌切除術后患者,比較無線和傳統設備對術后患者生命體征監測數據,檢驗無線監護設備在實際應用中的安全性,為無線可穿戴監護設備在胸外科更大規模的研究和應用提供保障。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

前瞻性納入2023年5—8月于四川大學華西醫院行胸外科手術的肺癌患者。納入標準:(1)知曉并自愿參加本試驗;(2)年齡≥18歲,美國麻醉醫師協會評分Ⅰ~Ⅱ級,接受胸腔鏡下肺癌切除術。排除標準:(1)有植入式心臟裝置;(2)對貼附電極材料過敏,或貼附部位周圍有傷口或皮膚破損;(3)無法同時進行雙臂血壓測量;(4)患有嚴重或不穩定的精神疾病(重度抑郁或精神分裂等),或軀體疾病(心力衰竭、肝臟功能衰竭、腦卒中等);(5)妊娠或哺乳期婦女;(6)術中大出血(>500 mL),或術中心臟驟停,或中轉開胸,或因突發狀況需再次手術者。

1.2 無線可穿戴監護設備的使用

1.2.1 設備構成

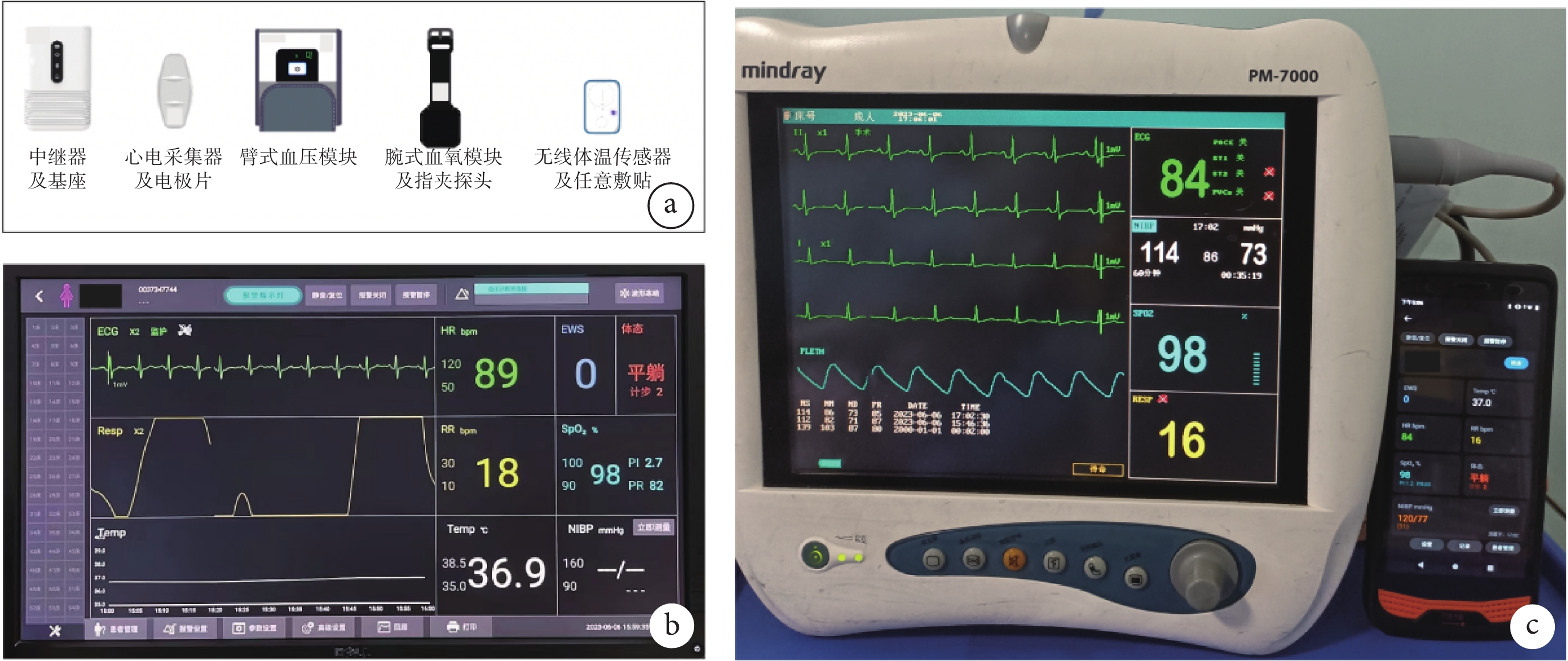

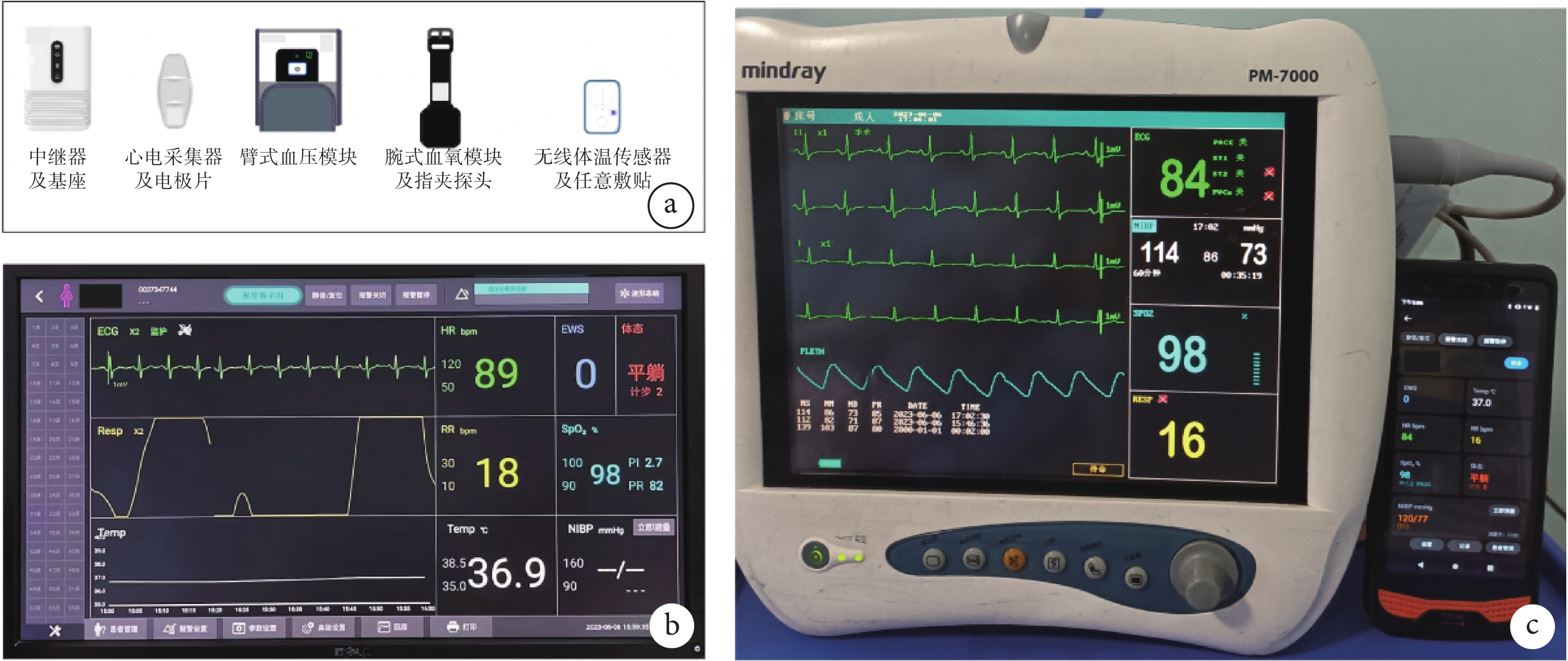

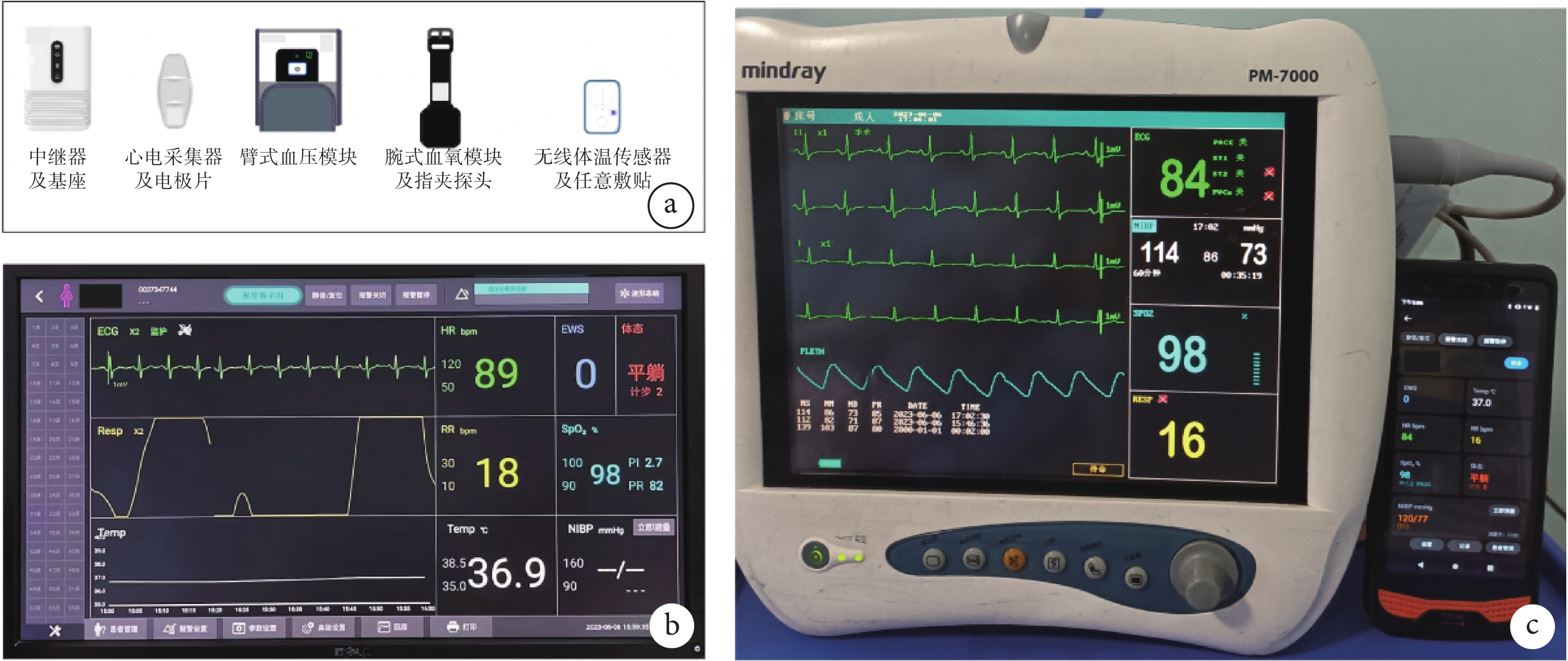

無線可穿戴監護系統由3部分組成:(1)生命體征傳感器組合(心電采集器、無線體溫傳感器、無線血氧模塊、無線血壓模塊),可實時連續監測心率(1 s/次)、呼吸頻率(1 s/次)、血氧飽和度(1 s/次)和體溫(4 s/次),定時自動測量血壓;(2)物聯網中繼器,通過藍牙接受來自傳感器的監護數據,再通過院內Wi-Fi將數據傳向終端;(3)監護終端,分護士站中央監護顯示器和手持監護終端(personal digital assistant,PDA),均可用于查看監護數據及接收報警提示;見圖1a~b。

圖1

無線可穿戴設備展示

圖1

無線可穿戴設備展示

a:無線可穿戴設備構成:中繼器1個,傳感器4個(心電采集器、無線體溫傳感器、無線血氧模塊、無線血壓模塊);b:護士站中央監護顯示面板;c:無線可穿戴監護設備與有線監護設備數據對比

1.2.2 穿戴使用流程

從充電柜中取出設備,開機待用;在中央站或利用PDA接收患者,點擊相應床位,錄入患者姓名及住院號;藍牙連接中繼器和各傳感器;將心電采集器貼附于左鎖骨起點與左乳頭連線上距左鎖骨起點三指處,體溫傳感器貼附于腋窩底或內側壁,并為患者佩戴腕式血氧儀及臂式血壓儀;在中央站或PDA上查看患者基本生命體征監護數據;接收處理報警,分技術報警(設備佩戴質量差或設備故障等)和生理報警(生理參數超過正常值范圍),并可進行早期預警評分(early warning score,EWS)以輔助臨床決策;試驗結束后取下設備,放回充電柜。

1.3 研究方法

1.3.1 試驗流程

患者行胸腔鏡肺癌切除術后回到病房后,同時穿戴無線和有線設備監護基本生命體征。術后第1d上午摘除有線監護設備,繼續佩戴無線監護設備至術后第3 d。

1.3.2 研究指標

主要研究指標:無線可穿戴設備和傳統有線設備測得的基本生命體征監護數據,探究其相關性、差異性和一致性。摘除有線監護設備前,每隔2 h對兩種監護儀器的界面拍照1次(圖1c),獲得心率、呼吸頻率、血氧飽和度及血壓的對比數據;手術日至術后3 d,分別于8:00、12:00、16:00及20:00人工測量患者的體溫,并記錄同一時刻無線監護儀器界面顯示的體溫數據。

次要評價指標:無線可穿戴設備12 h內的有效監護情況。收集每例患者在手術當日20:00至次日8:00通過無線可穿戴設備測得的監護數據。設定各監測指標的有效范圍為:心率25~250次/min,呼吸頻率5~50次/min,血氧飽和度50%~100%,體溫35.0~42.0℃。超出此范圍或顯示值為NA的監測數據視為無效。計算實際獲得的有效數據量占理論可獲得數據量的百分比,以評價無線監護設備的可靠性。另外,由于血壓為定時自動測量,故不納入該分析。

1.4 樣本量計算

本試驗主要關注無線可穿戴設備與傳統有線設備監護數據的一致性,采用Bland-Altman法進行評價。根據文獻[6]報道,進行Bland-Altman分析時樣本量最好>100。結合臨床實際,每例患者可提供至少6組對比數據,故納入20例患者,以保證各指標的對比數據均超過100例。

1.5 統計學分析

采用R 4.3.1和MedCalc 20.014軟件進行統計學分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述;計數資料以頻數(百分比)描述。對于兩種監護設備采集的數據,采用Spearman相關性分析檢驗相關性;采用配對樣本t檢驗比較差異性(樣本量>100)。

±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述;計數資料以頻數(百分比)描述。對于兩種監護設備采集的數據,采用Spearman相關性分析檢驗相關性;采用配對樣本t檢驗比較差異性(樣本量>100)。

若同時滿足以下3個條件(數據行為良好),采用差值Bland-Altman法評價一致性,反之采用比值Bland-Altman法評價一致性:(1)差值無比例偏倚,即一元線性回歸P>0.05;(2)差值方差齊同,即單因素方差分析P>0.05;(3)差值呈正態分布,即正態性檢驗P>0.05。以WS/T 659—2019《多參數監護儀安全管理》和JJG1162—2019《醫用電子體溫計檢定規程》為指導,并結合臨床實踐,設置臨床一致性界值:心率±7次/min(比值:1±0.05),呼吸頻率±4次/min(比值1±0.20),血氧飽和度±3%(比值:1±0.03),血壓±10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa,比值:1±0.20),體溫±0.5℃(比值:1±0.02)。利用無線數據減有線數據計算差值均值( ),或無線數據除以有線數據計算比值均值(

),或無線數據除以有線數據計算比值均值( ),及95%一致性界限(limits of agreement,LoA)(

),及95%一致性界限(limits of agreement,LoA)( ±1.96s,或

±1.96s,或 ±1.96s)和95%LoA的95%置信區間(confidence interval,CI)。若95%LoA及95%LoA的95%CI位于臨床可接受的LoA范圍內,則認為兩種設備的采集的監護數據具有一致性。

±1.96s)和95%LoA的95%置信區間(confidence interval,CI)。若95%LoA及95%LoA的95%CI位于臨床可接受的LoA范圍內,則認為兩種設備的采集的監護數據具有一致性。

1.6 倫理審查

本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批,審查受理號:2023年審(11)號。

2 結果

2.1 患者臨床資料

共納入20例患者,其中女15例、男5例,平均年齡(46.20±11.52)歲,平均體重指數(body mass index,BMI)為(21.67±2.53)kg/m2,均接受胸腔鏡輔助肺癌切除術,以單孔為主(75.00%),平均手術時間(87.70±34.35)min,平均住院時間[7.00(6.75,8.25)]d。患者臨床特征見表1。

/M(P25,P75)]

/M(P25,P75)]

2.2 基本生命體征監護數據

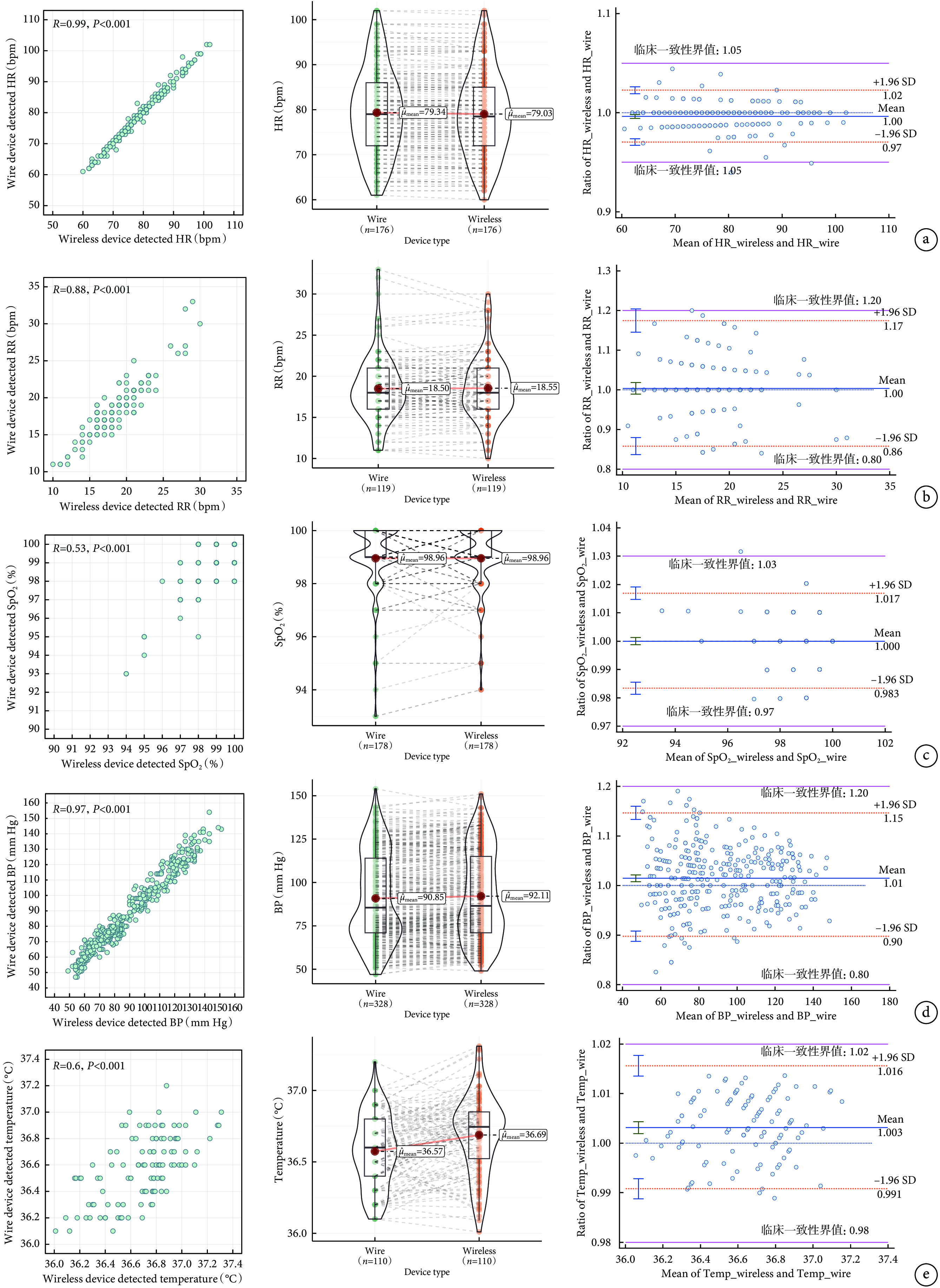

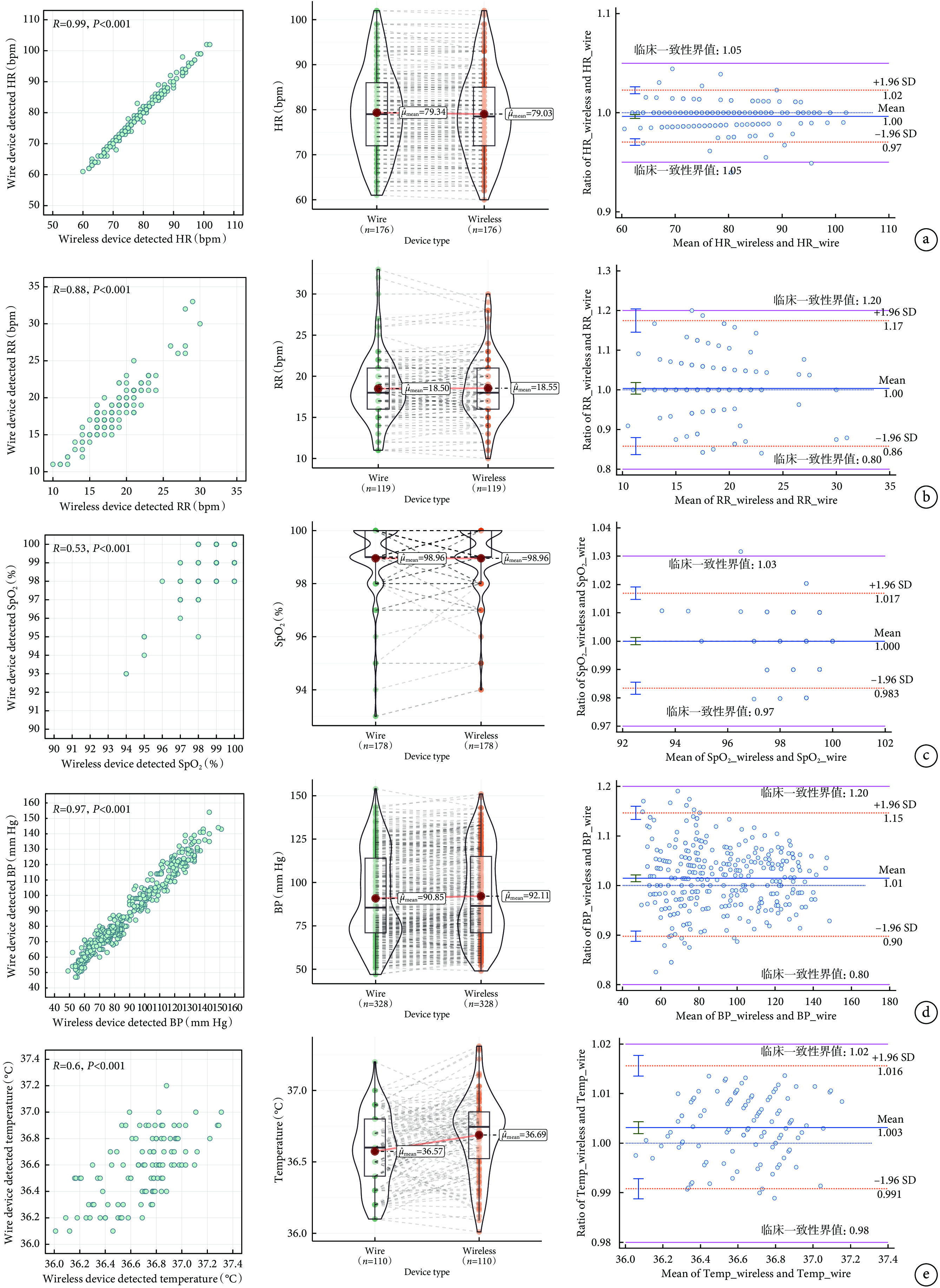

2.2.1 數據行為檢驗

分別獲得有效心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓(收縮壓與舒張壓合并分析)及體溫對比數據176、119、178、328、110組。根據一元線性回歸、單因素方差分析和正態性檢驗結果,各基本生命體征對比數據均不滿足數據行為良好的條件,故使用比值Bland-Altman法評價一致性;見表2。

2.2.2 數據對比結果

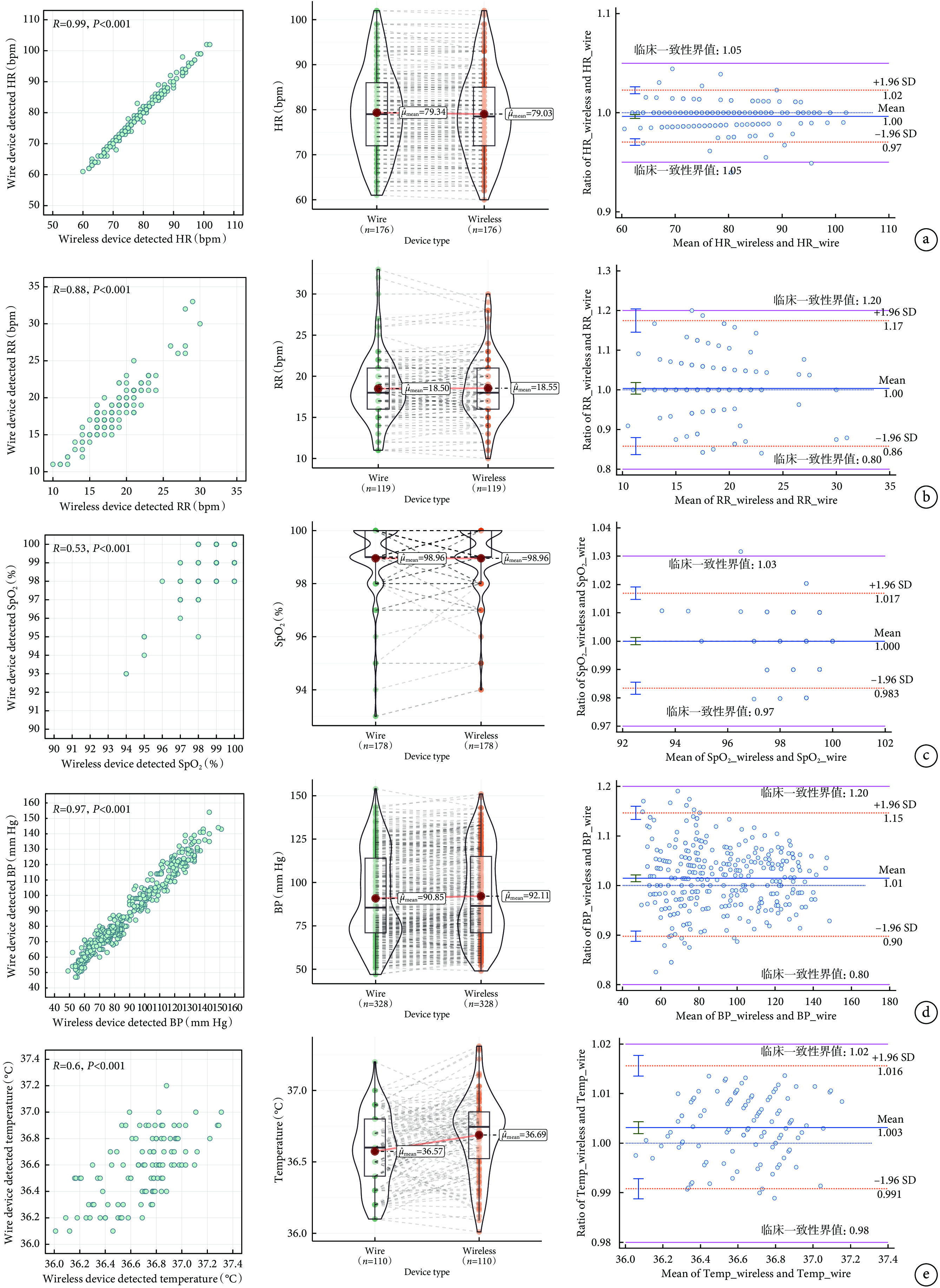

兩種監護儀器所采集的數據均顯著相關(P<0.001)。兩種監護儀器測得呼吸頻率( =0.050±1.529,P=0.720)和血氧飽和度(

=0.050±1.529,P=0.720)和血氧飽和度( =0.000±0.844,P=1.000)差異無統計學意義;與有線監護設備相比,無線可監護設備測得心率略低(

=0.000±0.844,P=1.000)差異無統計學意義;與有線監護設備相比,無線可監護設備測得心率略低( =?0.307±1.073,P<0.001),血壓(

=?0.307±1.073,P<0.001),血壓( =1.259±5.354,P<0.001)和體溫(

=1.259±5.354,P<0.001)和體溫( =0.115±0.231,P<0.001)略高;見圖2。

=0.115±0.231,P<0.001)略高;見圖2。

圖2

無線和有線監護設備數據對比結果

圖2

無線和有線監護設備數據對比結果

a:心率;b:呼吸頻率;c:血氧飽和度;d:血壓;e:體溫;每一排從左往右依次為:相關性、差異性和一致性分析結果

兩種儀器采集的心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及體溫的比值均值( )分別為:0.996、1.004、1.000、1.014、1.003,各指標的95%LoA、95%LoA的95%CI見表2。繪制Bland-Altman圖,橙色虛線代表95%LoA的上下限,粉色實線代表臨床一致性界值。各項指標對應的Bland-Altman圖中,橙色虛線均在粉色實線以內,即95%LoA位于臨床可接受的LoA范圍內,提示兩種監護儀器測得數據的一致性良好;見圖2。

)分別為:0.996、1.004、1.000、1.014、1.003,各指標的95%LoA、95%LoA的95%CI見表2。繪制Bland-Altman圖,橙色虛線代表95%LoA的上下限,粉色實線代表臨床一致性界值。各項指標對應的Bland-Altman圖中,橙色虛線均在粉色實線以內,即95%LoA位于臨床可接受的LoA范圍內,提示兩種監護儀器測得數據的一致性良好;見圖2。

2.2.3 有效監護率

無線可穿戴設備在12 h內對心率、呼吸頻率、血氧飽和度及體溫的有效監護率分別為:99.41%、99.27%、98.47%和99.45%;對于BMI≥24 kg/m2的患者,監護有效率分別為:99.35%、99.34%,100.00%、99.15%。無線設備連續監護的可靠性較高。

3 討論

3.1 無線可穿戴監護設備的安全性檢驗結果良好

本研究數據對比分析結果顯示,無線可穿戴監護設備測得心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及體溫數據與傳統設備測得數據具有高相關性,雖然部分指標的測量結果存在差異,但均在臨床一致性允許范圍內。此外,本研究發現有線設備對患者呼吸頻率的監測能力相對較弱,導致呼吸頻率的對比數據樣本量低于其余指標。

同時,考慮到運動、間歇性電極接觸不良或貼片故障等情況可能導致無線可穿戴設備于某時段數據收集失效,無法準確監測患者的基本生命體征[7];且有研究[8]顯示,無線可穿戴設備的監護效能可能受患者本身BMI等因素的影響。本研究還分析了無線可穿戴設備對術后患者12 h內心率、呼吸頻率、血氧飽和度及體溫的有效監護情況。結果顯示,無線可穿戴設備具有良好的連續監護能力,其對上述4種指標的有效監護率均在98%以上。同時,本研究還針對高BMI(≥24 kg/m2)的患者進行了亞組分析,并未出現有效率降低的情況。但由于本研究中僅3例患者為高BMI人群,且均屬于超重而未到達肥胖標準(BMI≥28 kg/m2)[9],無線可穿戴設備對肥胖等特殊人群的監護效能有待進一步驗證。

本研究過程中未發生與設備相關的不良反應,結合以上分析結果,可認為無線可穿戴設備的安全性檢驗結果良好。

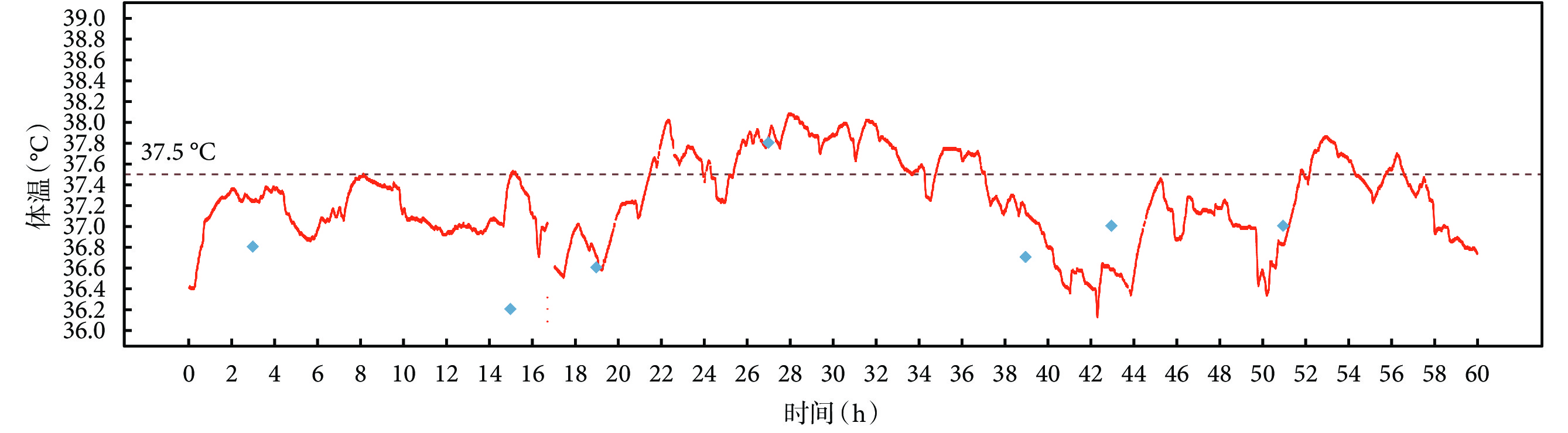

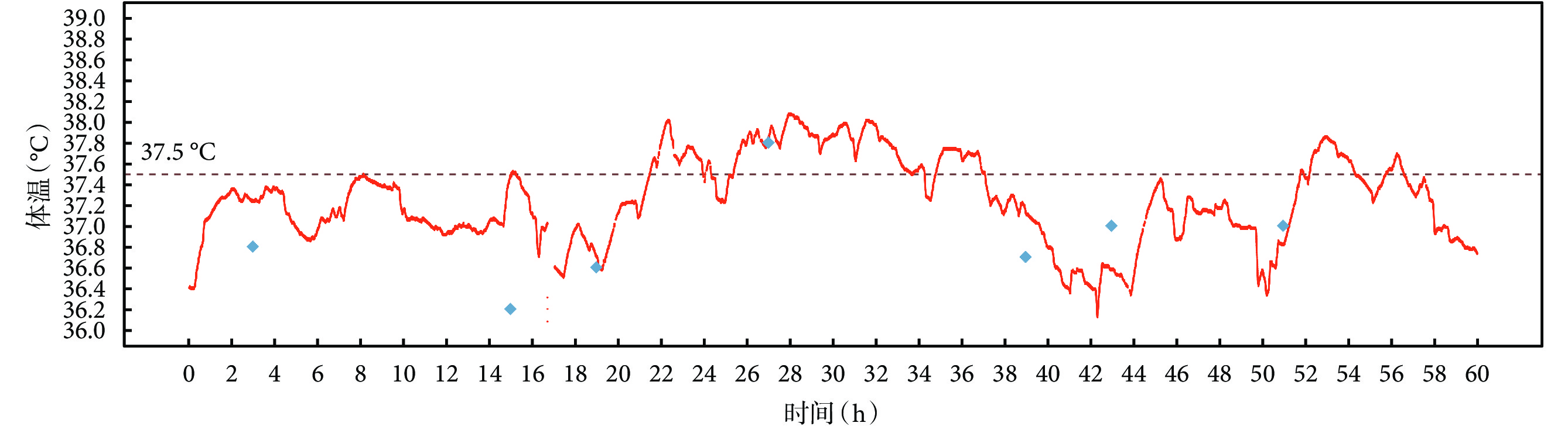

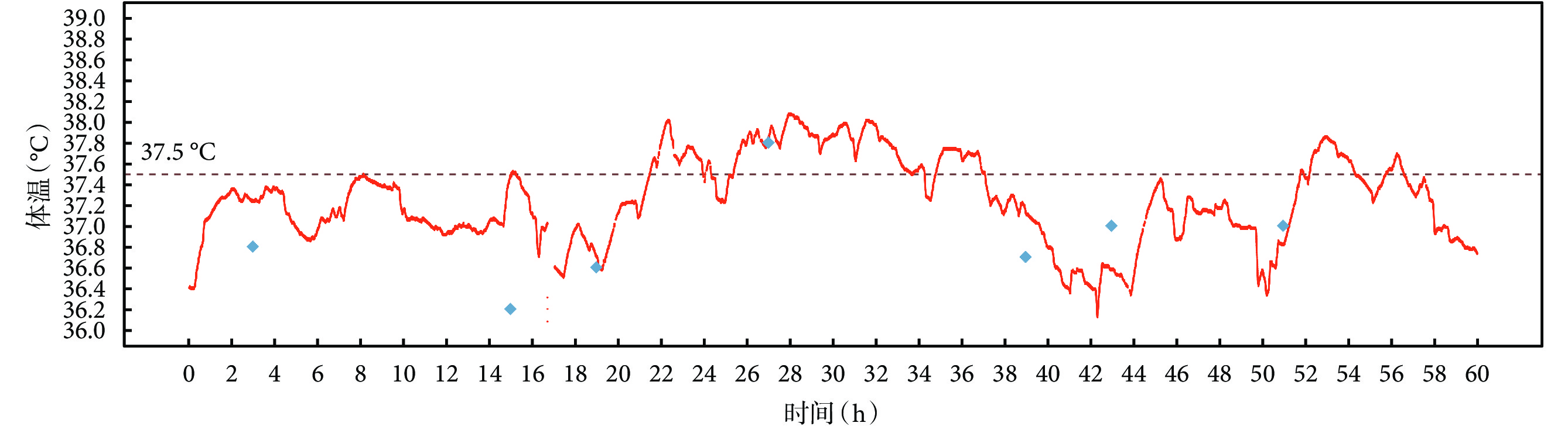

3.2 無線可穿戴監護設備有助于早期識別術后并發癥

相比于臨床上普遍采用的標準化間歇監測模式,無線可穿戴監護設備通過連續監測患者的基本生命體征,更有利于早期識別術后并發癥的征兆,并及時進行臨床干預,減小術后不良反應嚴重程度,乃至加快康復。在本研究中,有1例患者出現術后發熱的情況;見圖3。無線可穿戴設備監測到:該患者體溫于術后第1 d 13:00(術后21 h)由37.0℃逐漸升高,至15:20達到最高值38.02℃。在此后的16 h里,其體溫在37.2~38.08℃之間不斷波動。該患者于術后第2 d開始接受抗生素治療,發熱情況至術后第4 d完全緩解,其體溫波動可在護士站中央監護顯示面板上遠程、實時監測;見圖1b。結合以上結果,相比于人工定時測量體溫(4 h/次),利用無線可穿戴設備進行連續監測在反映體溫變化趨勢方面更加靈敏,有助于及時識別可能發生術后感染的高風險患者;同時,無線可穿戴監護設備能夠在不妨礙正常活動和休息(尤其是夜間睡眠)的基礎上密切監測體溫變化情況,具有較強的臨床實用性。

圖3

1例術后發熱患者的體溫監測結果

圖3

1例術后發熱患者的體溫監測結果

橙色為無線可穿戴設備測量結果;藍色為人工定時測量結果

另有研究[10-12]顯示,除早期識別術后發熱,利用無線可穿戴監護設備連續監測重要生命體征亦有助于及時發現術后低氧血癥、呼吸抑制、心房顫動及敗血癥等并發癥,實現術后患者的早期安全動員。

3.3 無線可穿戴監護設備在加速康復外科領域的應用價值尚需探索

ERAS臨床路徑不僅包括對術后并發癥的早期干預,還包括術前風險評估及術后康復質量評價、早期活動動員等[13]。無線生命體征監護系統與運動追蹤[14]、功能測試[15]、量表評估等功能的交互融合將是未來智能可穿戴設備的發展趨勢之一[16]。

本研究使用的無線可穿戴設備將傳統的生理參數監測功能和活動狀態追蹤功能進行整合,可輔助開展6分鐘步行試驗(6-minute walk test,6MWT)。為探究這一功能在臨床應用的可行性,本研究在醫生評估患者身體狀況耐受及患者同意的情況下,分別于術前1 d及術后第2 d、3 d利用該設備對患者進行6MWT。結果顯示,利用無線可穿戴設備在胸外科病房開展6MWT較為方便快捷,除記錄步行距離外,還可通過物聯網技術記錄患者步行前、中、后各時段的生理參數改變,實現心肺功能的多維度評價和全時段的安全保障[15]。此外,通過計算20例患者6分鐘步行距離的最小臨床重要差異值(minimal clinically important difference,MCID),即術前和術后6分鐘步行距離的最小變化,發現MCID與住院時間呈負相關關系(r=?0.710,P<0.001)。這提示無線可穿戴設備輔助6MWT在胸外科病房常規開展,可能有助于識別康復不良患者、優化臨床決策。該效益待進一步擴大樣本量驗證。

盡管無線可穿戴監護設備已在早期識別術后并發癥、輔助心肺功能評估、促進術后患者活動等方面顯示出較高的實用價值[17],大多無線可穿戴設備還處于臨床驗證和可行性測試階段[18]。2021年的一項系統評價和Meta分析[19]表明,現今仍缺乏評估臨床應用無線可穿戴監護設備對患者康復質量、醫患關系及經濟效益影響的高質量研究證據;尤其是對于高齡、肥胖等術后并發癥高危患者,亟需開展大規模、包括高風險人群的隨機對照試驗,驗證無線可穿戴設備可能帶來的臨床效益。

總之,本研究證明了無線可穿戴監護設備與傳統有線監護設備測得基本生命體征數據一致性良好、連續監護可靠性較高,可替代有線設備對術后患者的生命體征進行連續監測。該結果也為后續開展大規模的隨機對照研究提供了安全保障。

利益沖突:無。

作者貢獻:廖虎、梅小麗、黃雨晨、周健、宋媛媛負責選題與研究方案設計,主導研究的開展;羅艾琳、楊梅、鄭娥參與研究實施,負責收集、整理數據;邱揚、王貝諾、董鉦浩參與研究實施,負責數據統計分析及可視化;全體作者參與文章撰寫、審閱和修改。

目前,胸外科病房對生命體征的監測主要采用標準化的間歇監測模式。該模式監測頻率和強度相對不足,可能忽略2次測量間隔間發生的病情惡化[1]。采用連續監測的方式,尤其是對高齡、肥胖等術后并發癥發生高危患者及過度鎮痛者,有利于及時發現異常,促進早期干預,甚至縮短住院時間[2-4]。同時,隨著加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念的提出,術后早期開展恢復性運動被認為是有效防治術后肺并發癥的重要手段[5],而床旁有線心電監護設備有礙術后患者姿勢調整、下床活動,亦不利于康復。

無線可穿戴監護設備的出現為解決上述問題提供了新思路:利用貼附在體表的生命體征采集傳感器,可連續監護患者的生命體征;同時具有體積小、可移動的特點,便于術后活動,加速康復進程;具備多床位實時遠程監護、預警的功能,方便術后管理。

作為國內首個探究無線可穿戴監護設備在胸外科應用價值的臨床試驗,本團隊通過前瞻性地納入胸腔鏡肺癌切除術后患者,比較無線和傳統設備對術后患者生命體征監測數據,檢驗無線監護設備在實際應用中的安全性,為無線可穿戴監護設備在胸外科更大規模的研究和應用提供保障。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

前瞻性納入2023年5—8月于四川大學華西醫院行胸外科手術的肺癌患者。納入標準:(1)知曉并自愿參加本試驗;(2)年齡≥18歲,美國麻醉醫師協會評分Ⅰ~Ⅱ級,接受胸腔鏡下肺癌切除術。排除標準:(1)有植入式心臟裝置;(2)對貼附電極材料過敏,或貼附部位周圍有傷口或皮膚破損;(3)無法同時進行雙臂血壓測量;(4)患有嚴重或不穩定的精神疾病(重度抑郁或精神分裂等),或軀體疾病(心力衰竭、肝臟功能衰竭、腦卒中等);(5)妊娠或哺乳期婦女;(6)術中大出血(>500 mL),或術中心臟驟停,或中轉開胸,或因突發狀況需再次手術者。

1.2 無線可穿戴監護設備的使用

1.2.1 設備構成

無線可穿戴監護系統由3部分組成:(1)生命體征傳感器組合(心電采集器、無線體溫傳感器、無線血氧模塊、無線血壓模塊),可實時連續監測心率(1 s/次)、呼吸頻率(1 s/次)、血氧飽和度(1 s/次)和體溫(4 s/次),定時自動測量血壓;(2)物聯網中繼器,通過藍牙接受來自傳感器的監護數據,再通過院內Wi-Fi將數據傳向終端;(3)監護終端,分護士站中央監護顯示器和手持監護終端(personal digital assistant,PDA),均可用于查看監護數據及接收報警提示;見圖1a~b。

圖1

無線可穿戴設備展示

圖1

無線可穿戴設備展示

a:無線可穿戴設備構成:中繼器1個,傳感器4個(心電采集器、無線體溫傳感器、無線血氧模塊、無線血壓模塊);b:護士站中央監護顯示面板;c:無線可穿戴監護設備與有線監護設備數據對比

1.2.2 穿戴使用流程

從充電柜中取出設備,開機待用;在中央站或利用PDA接收患者,點擊相應床位,錄入患者姓名及住院號;藍牙連接中繼器和各傳感器;將心電采集器貼附于左鎖骨起點與左乳頭連線上距左鎖骨起點三指處,體溫傳感器貼附于腋窩底或內側壁,并為患者佩戴腕式血氧儀及臂式血壓儀;在中央站或PDA上查看患者基本生命體征監護數據;接收處理報警,分技術報警(設備佩戴質量差或設備故障等)和生理報警(生理參數超過正常值范圍),并可進行早期預警評分(early warning score,EWS)以輔助臨床決策;試驗結束后取下設備,放回充電柜。

1.3 研究方法

1.3.1 試驗流程

患者行胸腔鏡肺癌切除術后回到病房后,同時穿戴無線和有線設備監護基本生命體征。術后第1d上午摘除有線監護設備,繼續佩戴無線監護設備至術后第3 d。

1.3.2 研究指標

主要研究指標:無線可穿戴設備和傳統有線設備測得的基本生命體征監護數據,探究其相關性、差異性和一致性。摘除有線監護設備前,每隔2 h對兩種監護儀器的界面拍照1次(圖1c),獲得心率、呼吸頻率、血氧飽和度及血壓的對比數據;手術日至術后3 d,分別于8:00、12:00、16:00及20:00人工測量患者的體溫,并記錄同一時刻無線監護儀器界面顯示的體溫數據。

次要評價指標:無線可穿戴設備12 h內的有效監護情況。收集每例患者在手術當日20:00至次日8:00通過無線可穿戴設備測得的監護數據。設定各監測指標的有效范圍為:心率25~250次/min,呼吸頻率5~50次/min,血氧飽和度50%~100%,體溫35.0~42.0℃。超出此范圍或顯示值為NA的監測數據視為無效。計算實際獲得的有效數據量占理論可獲得數據量的百分比,以評價無線監護設備的可靠性。另外,由于血壓為定時自動測量,故不納入該分析。

1.4 樣本量計算

本試驗主要關注無線可穿戴設備與傳統有線設備監護數據的一致性,采用Bland-Altman法進行評價。根據文獻[6]報道,進行Bland-Altman分析時樣本量最好>100。結合臨床實際,每例患者可提供至少6組對比數據,故納入20例患者,以保證各指標的對比數據均超過100例。

1.5 統計學分析

采用R 4.3.1和MedCalc 20.014軟件進行統計學分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述;計數資料以頻數(百分比)描述。對于兩種監護設備采集的數據,采用Spearman相關性分析檢驗相關性;采用配對樣本t檢驗比較差異性(樣本量>100)。

±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述;計數資料以頻數(百分比)描述。對于兩種監護設備采集的數據,采用Spearman相關性分析檢驗相關性;采用配對樣本t檢驗比較差異性(樣本量>100)。

若同時滿足以下3個條件(數據行為良好),采用差值Bland-Altman法評價一致性,反之采用比值Bland-Altman法評價一致性:(1)差值無比例偏倚,即一元線性回歸P>0.05;(2)差值方差齊同,即單因素方差分析P>0.05;(3)差值呈正態分布,即正態性檢驗P>0.05。以WS/T 659—2019《多參數監護儀安全管理》和JJG1162—2019《醫用電子體溫計檢定規程》為指導,并結合臨床實踐,設置臨床一致性界值:心率±7次/min(比值:1±0.05),呼吸頻率±4次/min(比值1±0.20),血氧飽和度±3%(比值:1±0.03),血壓±10 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa,比值:1±0.20),體溫±0.5℃(比值:1±0.02)。利用無線數據減有線數據計算差值均值( ),或無線數據除以有線數據計算比值均值(

),或無線數據除以有線數據計算比值均值( ),及95%一致性界限(limits of agreement,LoA)(

),及95%一致性界限(limits of agreement,LoA)( ±1.96s,或

±1.96s,或 ±1.96s)和95%LoA的95%置信區間(confidence interval,CI)。若95%LoA及95%LoA的95%CI位于臨床可接受的LoA范圍內,則認為兩種設備的采集的監護數據具有一致性。

±1.96s)和95%LoA的95%置信區間(confidence interval,CI)。若95%LoA及95%LoA的95%CI位于臨床可接受的LoA范圍內,則認為兩種設備的采集的監護數據具有一致性。

1.6 倫理審查

本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批,審查受理號:2023年審(11)號。

2 結果

2.1 患者臨床資料

共納入20例患者,其中女15例、男5例,平均年齡(46.20±11.52)歲,平均體重指數(body mass index,BMI)為(21.67±2.53)kg/m2,均接受胸腔鏡輔助肺癌切除術,以單孔為主(75.00%),平均手術時間(87.70±34.35)min,平均住院時間[7.00(6.75,8.25)]d。患者臨床特征見表1。

/M(P25,P75)]

/M(P25,P75)]

2.2 基本生命體征監護數據

2.2.1 數據行為檢驗

分別獲得有效心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓(收縮壓與舒張壓合并分析)及體溫對比數據176、119、178、328、110組。根據一元線性回歸、單因素方差分析和正態性檢驗結果,各基本生命體征對比數據均不滿足數據行為良好的條件,故使用比值Bland-Altman法評價一致性;見表2。

2.2.2 數據對比結果

兩種監護儀器所采集的數據均顯著相關(P<0.001)。兩種監護儀器測得呼吸頻率( =0.050±1.529,P=0.720)和血氧飽和度(

=0.050±1.529,P=0.720)和血氧飽和度( =0.000±0.844,P=1.000)差異無統計學意義;與有線監護設備相比,無線可監護設備測得心率略低(

=0.000±0.844,P=1.000)差異無統計學意義;與有線監護設備相比,無線可監護設備測得心率略低( =?0.307±1.073,P<0.001),血壓(

=?0.307±1.073,P<0.001),血壓( =1.259±5.354,P<0.001)和體溫(

=1.259±5.354,P<0.001)和體溫( =0.115±0.231,P<0.001)略高;見圖2。

=0.115±0.231,P<0.001)略高;見圖2。

圖2

無線和有線監護設備數據對比結果

圖2

無線和有線監護設備數據對比結果

a:心率;b:呼吸頻率;c:血氧飽和度;d:血壓;e:體溫;每一排從左往右依次為:相關性、差異性和一致性分析結果

兩種儀器采集的心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及體溫的比值均值( )分別為:0.996、1.004、1.000、1.014、1.003,各指標的95%LoA、95%LoA的95%CI見表2。繪制Bland-Altman圖,橙色虛線代表95%LoA的上下限,粉色實線代表臨床一致性界值。各項指標對應的Bland-Altman圖中,橙色虛線均在粉色實線以內,即95%LoA位于臨床可接受的LoA范圍內,提示兩種監護儀器測得數據的一致性良好;見圖2。

)分別為:0.996、1.004、1.000、1.014、1.003,各指標的95%LoA、95%LoA的95%CI見表2。繪制Bland-Altman圖,橙色虛線代表95%LoA的上下限,粉色實線代表臨床一致性界值。各項指標對應的Bland-Altman圖中,橙色虛線均在粉色實線以內,即95%LoA位于臨床可接受的LoA范圍內,提示兩種監護儀器測得數據的一致性良好;見圖2。

2.2.3 有效監護率

無線可穿戴設備在12 h內對心率、呼吸頻率、血氧飽和度及體溫的有效監護率分別為:99.41%、99.27%、98.47%和99.45%;對于BMI≥24 kg/m2的患者,監護有效率分別為:99.35%、99.34%,100.00%、99.15%。無線設備連續監護的可靠性較高。

3 討論

3.1 無線可穿戴監護設備的安全性檢驗結果良好

本研究數據對比分析結果顯示,無線可穿戴監護設備測得心率、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓及體溫數據與傳統設備測得數據具有高相關性,雖然部分指標的測量結果存在差異,但均在臨床一致性允許范圍內。此外,本研究發現有線設備對患者呼吸頻率的監測能力相對較弱,導致呼吸頻率的對比數據樣本量低于其余指標。

同時,考慮到運動、間歇性電極接觸不良或貼片故障等情況可能導致無線可穿戴設備于某時段數據收集失效,無法準確監測患者的基本生命體征[7];且有研究[8]顯示,無線可穿戴設備的監護效能可能受患者本身BMI等因素的影響。本研究還分析了無線可穿戴設備對術后患者12 h內心率、呼吸頻率、血氧飽和度及體溫的有效監護情況。結果顯示,無線可穿戴設備具有良好的連續監護能力,其對上述4種指標的有效監護率均在98%以上。同時,本研究還針對高BMI(≥24 kg/m2)的患者進行了亞組分析,并未出現有效率降低的情況。但由于本研究中僅3例患者為高BMI人群,且均屬于超重而未到達肥胖標準(BMI≥28 kg/m2)[9],無線可穿戴設備對肥胖等特殊人群的監護效能有待進一步驗證。

本研究過程中未發生與設備相關的不良反應,結合以上分析結果,可認為無線可穿戴設備的安全性檢驗結果良好。

3.2 無線可穿戴監護設備有助于早期識別術后并發癥

相比于臨床上普遍采用的標準化間歇監測模式,無線可穿戴監護設備通過連續監測患者的基本生命體征,更有利于早期識別術后并發癥的征兆,并及時進行臨床干預,減小術后不良反應嚴重程度,乃至加快康復。在本研究中,有1例患者出現術后發熱的情況;見圖3。無線可穿戴設備監測到:該患者體溫于術后第1 d 13:00(術后21 h)由37.0℃逐漸升高,至15:20達到最高值38.02℃。在此后的16 h里,其體溫在37.2~38.08℃之間不斷波動。該患者于術后第2 d開始接受抗生素治療,發熱情況至術后第4 d完全緩解,其體溫波動可在護士站中央監護顯示面板上遠程、實時監測;見圖1b。結合以上結果,相比于人工定時測量體溫(4 h/次),利用無線可穿戴設備進行連續監測在反映體溫變化趨勢方面更加靈敏,有助于及時識別可能發生術后感染的高風險患者;同時,無線可穿戴監護設備能夠在不妨礙正常活動和休息(尤其是夜間睡眠)的基礎上密切監測體溫變化情況,具有較強的臨床實用性。

圖3

1例術后發熱患者的體溫監測結果

圖3

1例術后發熱患者的體溫監測結果

橙色為無線可穿戴設備測量結果;藍色為人工定時測量結果

另有研究[10-12]顯示,除早期識別術后發熱,利用無線可穿戴監護設備連續監測重要生命體征亦有助于及時發現術后低氧血癥、呼吸抑制、心房顫動及敗血癥等并發癥,實現術后患者的早期安全動員。

3.3 無線可穿戴監護設備在加速康復外科領域的應用價值尚需探索

ERAS臨床路徑不僅包括對術后并發癥的早期干預,還包括術前風險評估及術后康復質量評價、早期活動動員等[13]。無線生命體征監護系統與運動追蹤[14]、功能測試[15]、量表評估等功能的交互融合將是未來智能可穿戴設備的發展趨勢之一[16]。

本研究使用的無線可穿戴設備將傳統的生理參數監測功能和活動狀態追蹤功能進行整合,可輔助開展6分鐘步行試驗(6-minute walk test,6MWT)。為探究這一功能在臨床應用的可行性,本研究在醫生評估患者身體狀況耐受及患者同意的情況下,分別于術前1 d及術后第2 d、3 d利用該設備對患者進行6MWT。結果顯示,利用無線可穿戴設備在胸外科病房開展6MWT較為方便快捷,除記錄步行距離外,還可通過物聯網技術記錄患者步行前、中、后各時段的生理參數改變,實現心肺功能的多維度評價和全時段的安全保障[15]。此外,通過計算20例患者6分鐘步行距離的最小臨床重要差異值(minimal clinically important difference,MCID),即術前和術后6分鐘步行距離的最小變化,發現MCID與住院時間呈負相關關系(r=?0.710,P<0.001)。這提示無線可穿戴設備輔助6MWT在胸外科病房常規開展,可能有助于識別康復不良患者、優化臨床決策。該效益待進一步擴大樣本量驗證。

盡管無線可穿戴監護設備已在早期識別術后并發癥、輔助心肺功能評估、促進術后患者活動等方面顯示出較高的實用價值[17],大多無線可穿戴設備還處于臨床驗證和可行性測試階段[18]。2021年的一項系統評價和Meta分析[19]表明,現今仍缺乏評估臨床應用無線可穿戴監護設備對患者康復質量、醫患關系及經濟效益影響的高質量研究證據;尤其是對于高齡、肥胖等術后并發癥高危患者,亟需開展大規模、包括高風險人群的隨機對照試驗,驗證無線可穿戴設備可能帶來的臨床效益。

總之,本研究證明了無線可穿戴監護設備與傳統有線監護設備測得基本生命體征數據一致性良好、連續監護可靠性較高,可替代有線設備對術后患者的生命體征進行連續監測。該結果也為后續開展大規模的隨機對照研究提供了安全保障。

利益沖突:無。

作者貢獻:廖虎、梅小麗、黃雨晨、周健、宋媛媛負責選題與研究方案設計,主導研究的開展;羅艾琳、楊梅、鄭娥參與研究實施,負責收集、整理數據;邱揚、王貝諾、董鉦浩參與研究實施,負責數據統計分析及可視化;全體作者參與文章撰寫、審閱和修改。