疼痛是肺癌患者圍手術期最常見的癥狀之一[1]。雖然許多國內外疼痛治療共識與指南相繼出臺,但疼痛治療現狀卻不容樂觀[2-5]。據報道,疼痛治療不足的比例高達27%~79%[6]。做好圍手術期疼痛管理,可改善腫瘤患者的免疫功能,有助于患者術后康復,甚至可減少腫瘤擴散[4,7]。疼痛評估是圍手術期疼痛管理的基礎,評估不足將導致治療不足,從而直接影響疼痛管理的效果[6,8-10]。患者自我報告是臨床疼痛評估的主要方式之一,臨床實踐中常由護士主導評估和記錄。既往研究[11-14]顯示患者自我報告的疼痛與他人感知的疼痛相關性差,但這些研究為橫斷面調查,沒有評價自評工具在實踐中使用的效果,也沒有觀察疼痛評估結果隨時間的變化情況。因此,本研究通過患者自我報告數據與臨床記錄數據進行縱向分析,探索疼痛評估工具在臨床使用中存在的缺陷,為改善疼痛管理提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究患者來源于2017年11月—2020年1月在四川省開展的一項多中心、前瞻性隊列研究(CN-PRO-Lung 1)[15]。考慮到不同醫院疼痛評估實際情況、鎮痛方式以及其他干擾因素,為減少偏倚,本研究納入標準為(1)年齡≥18歲;(2)首次手術治療;(3)術后病理確診為肺癌;(4)就診于四川省腫瘤醫院胸外科。排除標準為術前接受放化療等新輔助治療。

1.2 研究方法和分組

分析患者的一般人口統計學特征和臨床資料,包括年齡、性別、體重指數、術后住院時間、教育最高學歷、吸煙史、手術史、查爾森合并癥指數評分[16]、手術入路、胸腔引流管數量、病理類型、pTNM分期、術前是否使用止痛藥、術后是否使用患者自控鎮痛泵和止痛藥等。根據患者疼痛數據的來源分為自我報告組和臨床記錄組。數據采集時間點包括術前1次、術后第1 d直至出院當天(每天1次)。

(1)自我報告組:數據來源于患者自我報告量表,量表直接發放給患者填寫后回收。量表采用的是MD安德森癥狀量表-肺癌子表(MD Anderson Symptom Inventory-Lung Cancer,MDASI-LC)[17-18],其包括16個癥狀條目和6個功能條目,采用0~10分評分法,0分代表無癥狀或無功能受損,10分代表能想象的最嚴重癥狀或功能損傷。中文版MDASI-LC具有良好的信度、效度[19]。

(2)臨床記錄組:數據來源于臨床電子病歷系統,以24 h為節點,選擇體溫單和護理記錄中的最高值作為患者當日的疼痛值。疼痛評估工具選擇的是數字評分量表(numeric rating scale,NRS)[20],采用0~10分評分法,0分代表無疼痛,10分代表能想象的最嚴重疼痛。

1.3 統計學分析

采用SAS 9.4軟件進行統計分析。計數資料以頻數及百分比(%)描述,符合正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。疼痛按照無痛(0分)、輕度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)對疼痛強度進行等級劃分[20],采用McNemar's配對χ2檢驗比較兩組之間疼痛等級的差異。采用Kappa檢驗分析兩組各時間點疼痛評分的一致性。Kappa值<0表示不一致,Kappa值<0.40表示缺乏一致性, Kappa值≥0.75表示一致性較好[21]。重度疼痛評估一致定義為同一天兩組都記錄為重度疼痛(7~10分),兩組的重度疼痛評估是否一致為因變量,術后1~3 d(重度疼痛發生率高)為時間點,自變量為患者一般人口統計學特征和臨床資料,先進行單因素二元logistic回歸分析,后將P≤0.1的變量進行多因素二元logistic回歸分析,尋找重度疼痛不一致的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。疼痛按照無痛(0分)、輕度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)對疼痛強度進行等級劃分[20],采用McNemar's配對χ2檢驗比較兩組之間疼痛等級的差異。采用Kappa檢驗分析兩組各時間點疼痛評分的一致性。Kappa值<0表示不一致,Kappa值<0.40表示缺乏一致性, Kappa值≥0.75表示一致性較好[21]。重度疼痛評估一致定義為同一天兩組都記錄為重度疼痛(7~10分),兩組的重度疼痛評估是否一致為因變量,術后1~3 d(重度疼痛發生率高)為時間點,自變量為患者一般人口統計學特征和臨床資料,先進行單因素二元logistic回歸分析,后將P≤0.1的變量進行多因素二元logistic回歸分析,尋找重度疼痛不一致的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究已通過四川省腫瘤醫院倫理委員會審批,倫理號為:SCCHEC-02-2017-042,所有患者均簽署了知情同意書。

2 結果

2.1 一般資料

納入354例患者,其中男191例、女163例,平均年齡(55.64±10.34)歲,平均體重指數(22.92±2.78)kg/m2。學歷初中以上、無吸煙史、無手術史、術前查爾森合并癥指數評分≥1分、單孔胸腔鏡手術治療、術后病理類型為腺癌、TNM分期為Ⅰ期及以下、安置1根胸腔引流管、術后使用了鎮痛泵及術后在病房使用了止痛藥物的患者占多數;見表1。

/例(%)/M(P25,P75)]

/例(%)/M(P25,P75)]

2.2 兩組患者圍手術期疼痛評分比較

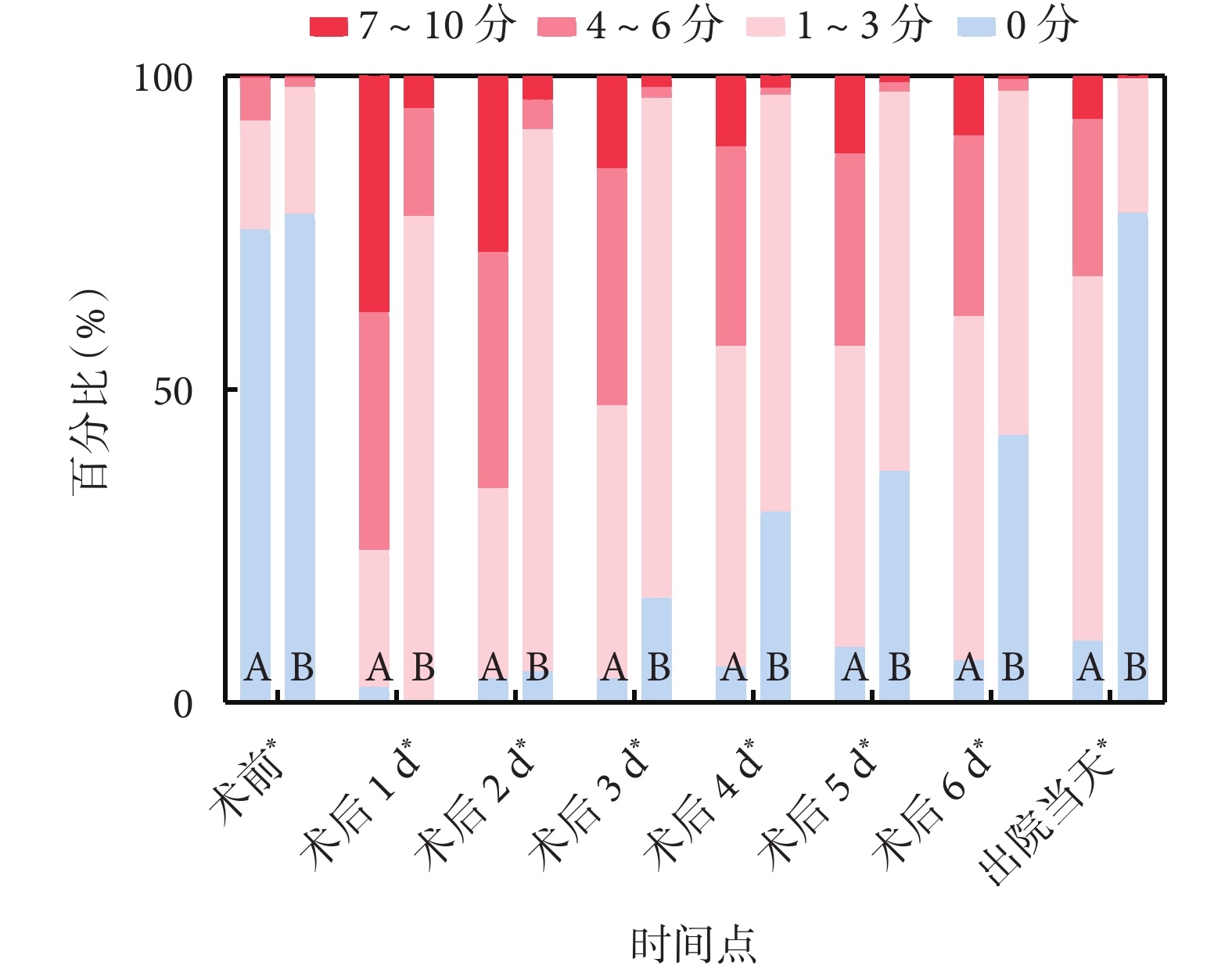

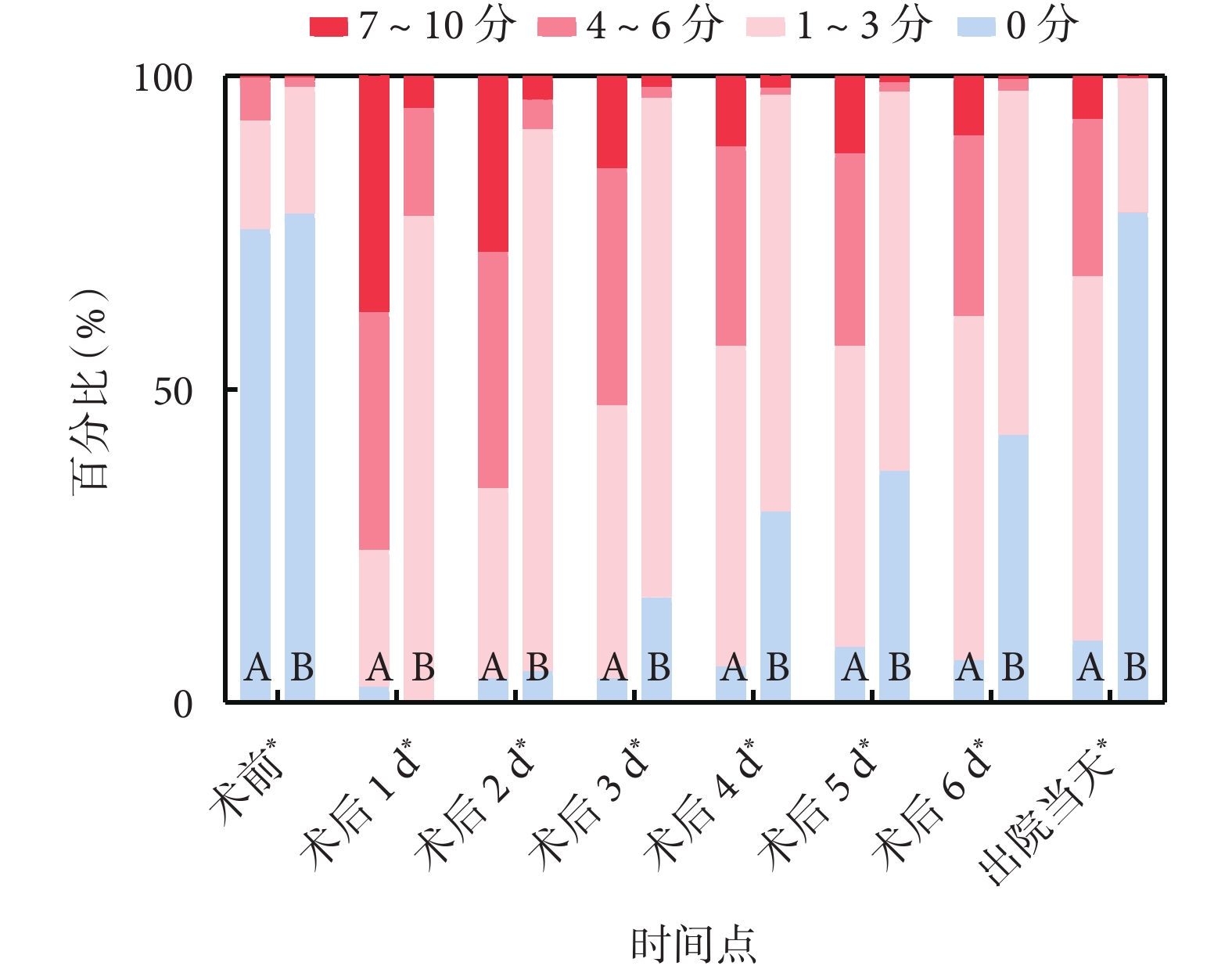

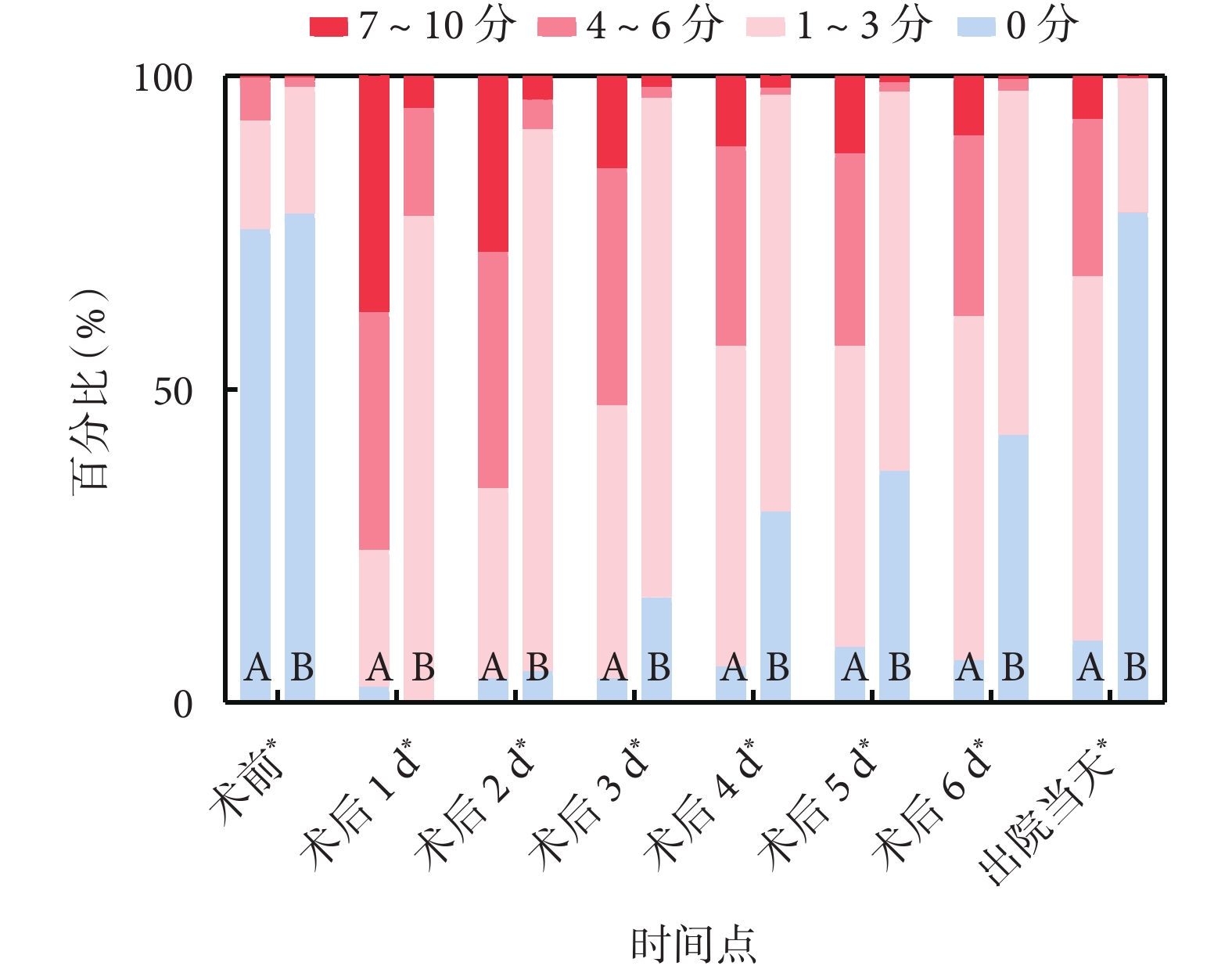

患者中位術后住院時間為 6 d,因此納入術前、術后1~6 d及出院當天共8個時間點。自我報告組疼痛評分的完成率為79.94%~99.15%,出院當天完成率最低;見表2。兩組疼痛評分一致性比較結果顯示:兩組疼痛評分一致性差,Kappa值均<0.40(P<0.05);見表2。術后1~3 d自我報告組中重度疼痛患者比例>50%,而臨床記錄組輕度疼痛比例>50%,疼痛強度的等級分布差異在各個時間點均有統計學意義(P均<0.001);見圖1。

圖1

兩組患者疼痛強度等級分布對比

圖1

兩組患者疼痛強度等級分布對比

A:自我報告組;B:臨床記錄組;*:

2.3 兩組重度疼痛評估的一致性及影響因素

重度疼痛不一致的比例在術前最低(0.28%),術后第1 d最高(35.56%),隨著時間推移,出院當天為6.55%;見表3。經單因素分析,納入多因素分析的變量為:術后第1 d為手術入路(P=0.070),術后第2 d為胸腔引流管數量(P=0.089)和手術入路(P=0.022),術后第3 d為手術入路(P=0.005)。多因素分析結果顯示:手術入路是術后第3 d重度疼痛不一致的影響因素,非單孔胸腔鏡手術患者發生重度疼痛評估不一致的概率是單孔胸腔鏡手術患者的2.571倍[95%CI(1.332,4.965),P=0.005];見表4。

3 討論

疼痛作為第5大生命體征,其評估和記錄是常規臨床護理工作的任務之一。在本研究中,護理人員對肺癌患者圍手術期進行了疼痛評估,與患者自我報告記錄的疼痛評分一致性差,可能存在疼痛評估不足、患者無法獲得合適治療的風險[6,9-10]。如何獲得可靠、真實的疼痛數據是值得探討的一個話題。

本研究中臨床記錄的疼痛強度值偏低,可能與數據不是直接由患者獨立匯報有關[22-23]。NRS評估工具的使用方法要求[5]:醫務人員詢問患者疼痛的嚴重程度,做出標記,或者讓患者自己圈出一個最能代表自身疼痛程度的數字。但在臨床工作中,疼痛的評估和記錄受到多方面因素的影響而無法獲取患者的真實感受:(1)患者方面:受到文化的影響,患者認為疼痛是手術后無法避免的,使用阿片類藥物會成癮,訴說疼痛容易引起他人擔憂,勇敢地忍受疼痛才能為別人樹立一個好的榜樣。故當醫務人員詢問時,患者認為自己可以克服疼痛[24],不想因為報告疼痛干擾其他診療措施的實施,只有疼痛嚴重無法忍受時才會尋求幫助。(2)醫護方面:臨床疼痛評估值由醫護人員記錄,可能存在評估時潛意識會根據自己的認知對患者進行評估[11]。20%的醫生表示在評估疼痛時沒有使用疼痛量表[25],78.8%的醫生指出評估的疼痛水平與患者經歷的疼痛不一致[6],護理人員疼痛評估的正確率也僅有50.8%~77.3%[26-27]。(3)評估目的方面:自我報告組的數據來源于臨床研究,研究人員經過培訓,往往會投入更多的時間和精力;而臨床記錄組的數據來源于臨床實踐,在繁瑣的臨床工作中,數據的科學性、準確性都會受到影響。

進一步分析發現,自我報告組有更高比例的中重度疼痛,但數據完成率低(77.68%~99.15%),可能與數據直接來源于患者有關[28]。自我報告基于患者知情同意,患者在填寫前已經閱讀并理解填表說明,可以根據自己的感知選擇數字,整個環節不經過醫護人員的解釋和干預,因而獲得了更高比例的中重度疼痛。但是,部分患者會因為身體不舒服、忘記填寫、家屬干預、認為已康復不再需要填寫、研究人員無法多次提醒患者等因素沒有填寫,導致數據的缺失。反之,臨床記錄的數據完整性高于自我報告組,可能與醫院質量管理標準要求每日至少記錄1次有關[29]。因此,我們建議考慮將自我報告落實臨床實踐時,質量管理措施的制定是一個重要環節。

重度疼痛是臨床干預的重點,早期識別、及時干預可降低術后持續性疼痛的發生率[30]。本研究結果顯示,臨床中有35.56%的重度疼痛患者在術后第1 d被遺漏。多因素分析結果顯示手術入路是術后第3 d重度疼痛評估不一致的影響因素,這可能與單孔胸腔鏡手術患者疼痛強度低于非單孔(多孔胸腔鏡手術與開放手術)有關[31-33]。但本研究在其他兩個時間點沒有得到相似的結果,這可能是重度疼痛評估的一致性受到患者一般人口學資料和臨床資料的影響甚微,而與臨床評估實踐的關系密切。

本研究在設計與分析方面存在以下幾個問題:首先,本研究患者報告數據來源于一項多中心癥狀研究數據庫,患者偏年輕、配合度高,可能存在一定的選擇偏倚。其次,在數據采集方面,自我報告組評估的是24 h內疼痛最嚴重的強度,臨床記錄組雖然選擇的是24 h內電子病歷系統記錄的最高值,但是每個數據評估的是當時的疼痛強度,這可能影響兩組數據的可比性。最后,疼痛評估是一個全面的過程,因為臨床研究開展過程中人力、精力的限制,本研究僅從疼痛強度出發,沒有對比兩組患者疼痛性質、部位、誘發因素及功能影響,這些也是下一步研究中可以考慮的問題。

綜上所述,本研究發現臨床記錄的疼痛強度數值與患者自我報告數值的一致性差,兩組的重度疼痛評估一致的比例低,這可能與臨床評估實踐環節關系密切。因此,疼痛評估方式的選擇、有效質量控制措施的制定、衛生專業人員和患者的疼痛教育是優化疼痛管理中需要深入考慮的。最后,本研究的結果有待在大樣本的前瞻性研究中進一步驗證。

利益沖突:無。

作者貢獻:王雅琴負責研究設計、數據收集、論文的撰寫與修改;戴維、魏星參與研究設計、數據采集及論文修改;余鴻凡、龔若?負責數據的統計分析,參與論文撰寫;胡小群、廖佳參與數據收集及論文的修改;石丘玲、劉曉琴對研究設計、論文的相關內容進行指導和修訂。

疼痛是肺癌患者圍手術期最常見的癥狀之一[1]。雖然許多國內外疼痛治療共識與指南相繼出臺,但疼痛治療現狀卻不容樂觀[2-5]。據報道,疼痛治療不足的比例高達27%~79%[6]。做好圍手術期疼痛管理,可改善腫瘤患者的免疫功能,有助于患者術后康復,甚至可減少腫瘤擴散[4,7]。疼痛評估是圍手術期疼痛管理的基礎,評估不足將導致治療不足,從而直接影響疼痛管理的效果[6,8-10]。患者自我報告是臨床疼痛評估的主要方式之一,臨床實踐中常由護士主導評估和記錄。既往研究[11-14]顯示患者自我報告的疼痛與他人感知的疼痛相關性差,但這些研究為橫斷面調查,沒有評價自評工具在實踐中使用的效果,也沒有觀察疼痛評估結果隨時間的變化情況。因此,本研究通過患者自我報告數據與臨床記錄數據進行縱向分析,探索疼痛評估工具在臨床使用中存在的缺陷,為改善疼痛管理提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究患者來源于2017年11月—2020年1月在四川省開展的一項多中心、前瞻性隊列研究(CN-PRO-Lung 1)[15]。考慮到不同醫院疼痛評估實際情況、鎮痛方式以及其他干擾因素,為減少偏倚,本研究納入標準為(1)年齡≥18歲;(2)首次手術治療;(3)術后病理確診為肺癌;(4)就診于四川省腫瘤醫院胸外科。排除標準為術前接受放化療等新輔助治療。

1.2 研究方法和分組

分析患者的一般人口統計學特征和臨床資料,包括年齡、性別、體重指數、術后住院時間、教育最高學歷、吸煙史、手術史、查爾森合并癥指數評分[16]、手術入路、胸腔引流管數量、病理類型、pTNM分期、術前是否使用止痛藥、術后是否使用患者自控鎮痛泵和止痛藥等。根據患者疼痛數據的來源分為自我報告組和臨床記錄組。數據采集時間點包括術前1次、術后第1 d直至出院當天(每天1次)。

(1)自我報告組:數據來源于患者自我報告量表,量表直接發放給患者填寫后回收。量表采用的是MD安德森癥狀量表-肺癌子表(MD Anderson Symptom Inventory-Lung Cancer,MDASI-LC)[17-18],其包括16個癥狀條目和6個功能條目,采用0~10分評分法,0分代表無癥狀或無功能受損,10分代表能想象的最嚴重癥狀或功能損傷。中文版MDASI-LC具有良好的信度、效度[19]。

(2)臨床記錄組:數據來源于臨床電子病歷系統,以24 h為節點,選擇體溫單和護理記錄中的最高值作為患者當日的疼痛值。疼痛評估工具選擇的是數字評分量表(numeric rating scale,NRS)[20],采用0~10分評分法,0分代表無疼痛,10分代表能想象的最嚴重疼痛。

1.3 統計學分析

采用SAS 9.4軟件進行統計分析。計數資料以頻數及百分比(%)描述,符合正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。疼痛按照無痛(0分)、輕度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)對疼痛強度進行等級劃分[20],采用McNemar's配對χ2檢驗比較兩組之間疼痛等級的差異。采用Kappa檢驗分析兩組各時間點疼痛評分的一致性。Kappa值<0表示不一致,Kappa值<0.40表示缺乏一致性, Kappa值≥0.75表示一致性較好[21]。重度疼痛評估一致定義為同一天兩組都記錄為重度疼痛(7~10分),兩組的重度疼痛評估是否一致為因變量,術后1~3 d(重度疼痛發生率高)為時間點,自變量為患者一般人口統計學特征和臨床資料,先進行單因素二元logistic回歸分析,后將P≤0.1的變量進行多因素二元logistic回歸分析,尋找重度疼痛不一致的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,不符合正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述。疼痛按照無痛(0分)、輕度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)對疼痛強度進行等級劃分[20],采用McNemar's配對χ2檢驗比較兩組之間疼痛等級的差異。采用Kappa檢驗分析兩組各時間點疼痛評分的一致性。Kappa值<0表示不一致,Kappa值<0.40表示缺乏一致性, Kappa值≥0.75表示一致性較好[21]。重度疼痛評估一致定義為同一天兩組都記錄為重度疼痛(7~10分),兩組的重度疼痛評估是否一致為因變量,術后1~3 d(重度疼痛發生率高)為時間點,自變量為患者一般人口統計學特征和臨床資料,先進行單因素二元logistic回歸分析,后將P≤0.1的變量進行多因素二元logistic回歸分析,尋找重度疼痛不一致的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究已通過四川省腫瘤醫院倫理委員會審批,倫理號為:SCCHEC-02-2017-042,所有患者均簽署了知情同意書。

2 結果

2.1 一般資料

納入354例患者,其中男191例、女163例,平均年齡(55.64±10.34)歲,平均體重指數(22.92±2.78)kg/m2。學歷初中以上、無吸煙史、無手術史、術前查爾森合并癥指數評分≥1分、單孔胸腔鏡手術治療、術后病理類型為腺癌、TNM分期為Ⅰ期及以下、安置1根胸腔引流管、術后使用了鎮痛泵及術后在病房使用了止痛藥物的患者占多數;見表1。

/例(%)/M(P25,P75)]

/例(%)/M(P25,P75)]

2.2 兩組患者圍手術期疼痛評分比較

患者中位術后住院時間為 6 d,因此納入術前、術后1~6 d及出院當天共8個時間點。自我報告組疼痛評分的完成率為79.94%~99.15%,出院當天完成率最低;見表2。兩組疼痛評分一致性比較結果顯示:兩組疼痛評分一致性差,Kappa值均<0.40(P<0.05);見表2。術后1~3 d自我報告組中重度疼痛患者比例>50%,而臨床記錄組輕度疼痛比例>50%,疼痛強度的等級分布差異在各個時間點均有統計學意義(P均<0.001);見圖1。

圖1

兩組患者疼痛強度等級分布對比

圖1

兩組患者疼痛強度等級分布對比

A:自我報告組;B:臨床記錄組;*:

2.3 兩組重度疼痛評估的一致性及影響因素

重度疼痛不一致的比例在術前最低(0.28%),術后第1 d最高(35.56%),隨著時間推移,出院當天為6.55%;見表3。經單因素分析,納入多因素分析的變量為:術后第1 d為手術入路(P=0.070),術后第2 d為胸腔引流管數量(P=0.089)和手術入路(P=0.022),術后第3 d為手術入路(P=0.005)。多因素分析結果顯示:手術入路是術后第3 d重度疼痛不一致的影響因素,非單孔胸腔鏡手術患者發生重度疼痛評估不一致的概率是單孔胸腔鏡手術患者的2.571倍[95%CI(1.332,4.965),P=0.005];見表4。

3 討論

疼痛作為第5大生命體征,其評估和記錄是常規臨床護理工作的任務之一。在本研究中,護理人員對肺癌患者圍手術期進行了疼痛評估,與患者自我報告記錄的疼痛評分一致性差,可能存在疼痛評估不足、患者無法獲得合適治療的風險[6,9-10]。如何獲得可靠、真實的疼痛數據是值得探討的一個話題。

本研究中臨床記錄的疼痛強度值偏低,可能與數據不是直接由患者獨立匯報有關[22-23]。NRS評估工具的使用方法要求[5]:醫務人員詢問患者疼痛的嚴重程度,做出標記,或者讓患者自己圈出一個最能代表自身疼痛程度的數字。但在臨床工作中,疼痛的評估和記錄受到多方面因素的影響而無法獲取患者的真實感受:(1)患者方面:受到文化的影響,患者認為疼痛是手術后無法避免的,使用阿片類藥物會成癮,訴說疼痛容易引起他人擔憂,勇敢地忍受疼痛才能為別人樹立一個好的榜樣。故當醫務人員詢問時,患者認為自己可以克服疼痛[24],不想因為報告疼痛干擾其他診療措施的實施,只有疼痛嚴重無法忍受時才會尋求幫助。(2)醫護方面:臨床疼痛評估值由醫護人員記錄,可能存在評估時潛意識會根據自己的認知對患者進行評估[11]。20%的醫生表示在評估疼痛時沒有使用疼痛量表[25],78.8%的醫生指出評估的疼痛水平與患者經歷的疼痛不一致[6],護理人員疼痛評估的正確率也僅有50.8%~77.3%[26-27]。(3)評估目的方面:自我報告組的數據來源于臨床研究,研究人員經過培訓,往往會投入更多的時間和精力;而臨床記錄組的數據來源于臨床實踐,在繁瑣的臨床工作中,數據的科學性、準確性都會受到影響。

進一步分析發現,自我報告組有更高比例的中重度疼痛,但數據完成率低(77.68%~99.15%),可能與數據直接來源于患者有關[28]。自我報告基于患者知情同意,患者在填寫前已經閱讀并理解填表說明,可以根據自己的感知選擇數字,整個環節不經過醫護人員的解釋和干預,因而獲得了更高比例的中重度疼痛。但是,部分患者會因為身體不舒服、忘記填寫、家屬干預、認為已康復不再需要填寫、研究人員無法多次提醒患者等因素沒有填寫,導致數據的缺失。反之,臨床記錄的數據完整性高于自我報告組,可能與醫院質量管理標準要求每日至少記錄1次有關[29]。因此,我們建議考慮將自我報告落實臨床實踐時,質量管理措施的制定是一個重要環節。

重度疼痛是臨床干預的重點,早期識別、及時干預可降低術后持續性疼痛的發生率[30]。本研究結果顯示,臨床中有35.56%的重度疼痛患者在術后第1 d被遺漏。多因素分析結果顯示手術入路是術后第3 d重度疼痛評估不一致的影響因素,這可能與單孔胸腔鏡手術患者疼痛強度低于非單孔(多孔胸腔鏡手術與開放手術)有關[31-33]。但本研究在其他兩個時間點沒有得到相似的結果,這可能是重度疼痛評估的一致性受到患者一般人口學資料和臨床資料的影響甚微,而與臨床評估實踐的關系密切。

本研究在設計與分析方面存在以下幾個問題:首先,本研究患者報告數據來源于一項多中心癥狀研究數據庫,患者偏年輕、配合度高,可能存在一定的選擇偏倚。其次,在數據采集方面,自我報告組評估的是24 h內疼痛最嚴重的強度,臨床記錄組雖然選擇的是24 h內電子病歷系統記錄的最高值,但是每個數據評估的是當時的疼痛強度,這可能影響兩組數據的可比性。最后,疼痛評估是一個全面的過程,因為臨床研究開展過程中人力、精力的限制,本研究僅從疼痛強度出發,沒有對比兩組患者疼痛性質、部位、誘發因素及功能影響,這些也是下一步研究中可以考慮的問題。

綜上所述,本研究發現臨床記錄的疼痛強度數值與患者自我報告數值的一致性差,兩組的重度疼痛評估一致的比例低,這可能與臨床評估實踐環節關系密切。因此,疼痛評估方式的選擇、有效質量控制措施的制定、衛生專業人員和患者的疼痛教育是優化疼痛管理中需要深入考慮的。最后,本研究的結果有待在大樣本的前瞻性研究中進一步驗證。

利益沖突:無。

作者貢獻:王雅琴負責研究設計、數據收集、論文的撰寫與修改;戴維、魏星參與研究設計、數據采集及論文修改;余鴻凡、龔若?負責數據的統計分析,參與論文撰寫;胡小群、廖佳參與數據收集及論文的修改;石丘玲、劉曉琴對研究設計、論文的相關內容進行指導和修訂。